investigación

«Los alemanes echan menos horas que los españoles pero son más productivos»

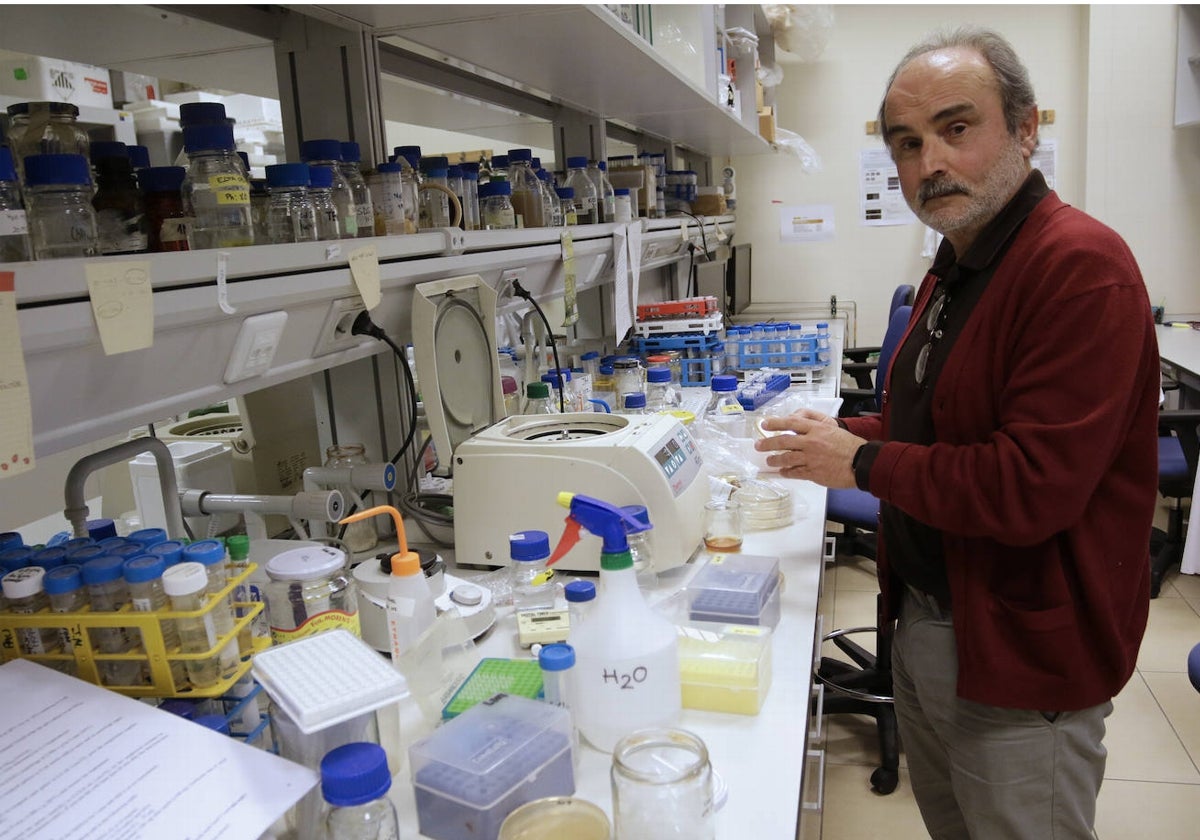

El biólogo sevillano José Manuel Pardo, que ha dirigido el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, es uno de los científicos españoles más citados en el mundo

«En España no hay paciencia con los investigadores y en tres años no se pueden hacer grandes descubrimientos»

Licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla y doctorado por laUniversidad Autónoma de Madrid, José Manuel Pardo (Sevilla, 1959), ha trabajado en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (Alemania),en Purdue University (Estados Unidos) y la king Abdulahh University of Science and Technology (Arabia ... Saudí).

También ha desempeñado puestos de gestión de la I+D+i en el Programa Nacional de Biotecnología y ha sido director delInstituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla. Actualmente es profesor de Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especializado en biología molecular de plantas y aficionado a la divulgación científica en el área de la biotecnología agroalimentaria.

Pardo asegura que la vida de un científico «transcurre entre acertijos, frustaciones y eurekas porque intentamos comprender cómo y por qué ocurren las cosas que observamos, pero no hay suficiente información y tenemos que hacer hipótesis de trabajo (acertijos) y realizar experimentos para confirmarlas. A veces nos equivocamos y eso genera frustración, pero la curiosidad es poderosa y seguimos investigando hasta dar con la solución y entonces esos momentos 'eureka' compensan todo el esfuerzo».

-¿Qué aprendió como investigador durante su estancia en Alemania?

-Lo que más me llamó la atención de su sistema científico fue la planificación. En España somos más intensos y caóticos. Yo pensaba que estando en un laboratorio de 9 de la mañana a 9 de la noche iba a conseguir el máximo rendimiento. Los alemanes, sin embargo, van de 8 a 5 y se tomaban una pausa para café y durante ese tiempo se ponían discutir. Pero no de fútbol sino de ciencia para organizar los siguientes experimentos. Con menos estrés personal conseguían mejores resultados gracias a su mejor organización. Menos horas pero mayor productividad.

-¿Y en Estados Unidos?

-La creatividad. Es un sistema en el que el dinero no es un problema y en el que el único límite es tu imaginación. Tuve la suerte de colaborar con dos profesores en la Pursue University, los dos muy buenos. Uno era de origen japonés, extremadamente organizado, del que aprendí el método. Del otro, que era de origen italiano, aprendí a salirme del molde, pensar más allá de lo que se conocía. Esos dos profesores cambiaron mi vida y allí empecé a despuntar como investigador y a hacer trabajos muy citados por la comunidad científica internacional. Uno de ellos se refiere al funcionamiento de las proteínas antifúngicas que producen las plantas cuando se sienten atacadas. Proteínas de defensa contra bacterias y hongos.

-¿Cuál es el principal defecto de la ciencia en España?

-Quizá la linealidad. Uno hace una tesis doctoral sobre el tema que le indica su director y sigue trabajando luego en ese mismo tema en su estancia postdoctoral. Sin menosprecio, diría que acaban sabiendo mucho pero sobre muy poco. Mi carrera ha sido más extensa, desde bacterias a hongos, la producción de cerveza o la protección del arroz; y todo lo que he aprendido lo he podido utilizar. He podido interconectar muchas de esas cosas a lo largo de estos treinta años.

-Eso de saber mucho de muy poco parece muy norteamericano...

-Sí. Y diría que esa es la tendencia actual en la ciencia en todo el mundo. La ciencia es cada vez más especializada y es difícil saber interconectar todos esos campos. Eso sólo lo consiguen ciertos genios. Yo no soy ningún genio pero he tenido la suerte de estudiar campos diversos y poder conectar todas esas experiencias con la ayuda de todos mis colaboradores, entre ellos Francisco Javier Quintero. Los premios o distinciones que recibo no son para mí solo sino para todo mi equipo. Sin ellos no habría conseguido ninguno.

-¿Qué aprendió de ciencia en Arabia Saudí?

-Que el dinero no da la felicidad. Cuando estuve allí, querían montar una univesidad de estándares occidentales y crearon la universidad King Abdullah. Para eso tuvo que importar investigadores europeos y norteamericanos, principalmente. Y lo hacían con salarios magníficos y presupuestos ilimitados para proyectos de investigación. En definitiva, te van a pagar bien y te van a dar todo lo que necesitas.

-Que es lo que no ocurre en España...

-Efectivamente. Fui a Arabia Saudí en la primera hornada de científicos y aquello todavía estaba un poco en pañales. La operativa cotidiana y los suministros eran entonces un problema que ahora ya han solucionado.

Q

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete