La Tercera

La intrahistoria no era eso, chicos

La intrahistoria hoy en uso es un pedazo, un filete, extraído del corpachón de un ejemplar de la megafauna del tardorromanticismo

Feminismo y poder según Guterres

Mi Iglesia me escandaliza… a veces

¿Y qué hay de la intrahistoria?– me pregunta mi agudo camarada Vidal-Folch, con su no sé si mítico o proverbial anorak azul eléctrico, según marchamos por la Latina madrileña camino de la presentación del nuevo número de una revista de intelectuales.

—Mmm…, ¿a cuál de las intrahistorias en circulación te refieres, Ignacio?

De acuerdo con un dictamen de prestigio, los principios de la política (soberanía, estado de excepción, igualdad, etc.) son teología secularizada. Pues bien, ¿qué ha pasado con esos otros hallazgos monstruosos no tomados de la teología cristiana, sino de la guardarropía intelectual del Romanticismo? ¿No es acaso la voz «intrahistoria» uno de esos conceptuales mamuts trimilenarios invocados por el siglo XIX? Los más rigorosos historiadores contemporáneos han procurado triturar todos los mitos del Romanticismo; los han querido guardar en la saca del «esencialismo». Más allá de los límites del candor científico, todos sabemos que los nacionalistas nunca se han dejado amedrentar por tales historiadores y han defendido sus esencias y su pueblo, su Volk (aunque a veces con un lenguaje muy siglo XXI, en plan Aitor Esteban). Pero mi amigo y yo rara vez disertamos sobre nacionalistas. La vida es corta. Aquella tarde reciente sí que nos interesó el destino de la noción algo esencialista de intrahistoria o subhistoria, que acuñara en 1890 y tantos Miguel de Unamuno.

—… Porque es harto curioso el empleo que está teniendo, últimamente, ese término, lejos de su acepción nativa– añadí.

En origen, la intrahistoria designaba el «alma del pueblo». Tiene un rol crucial en la primera etapa literaria del autor bilbaíno. Ese Unamuno juvenil que publica la novela 'Paz en la guerra' y los artículos de 'En torno al casticismo', está muy marcado por el Romanticismo clásico: fiel a éste, diseña una noción, una idea, borrosa pero fecunda, que imita el discurso lógico sin serlo. Los mentados títulos y otros artículos y conferencias unamunianas de esta década transitan el género híbrido, entre el ensayo y la poesía: es el hábitat requerido para nuestro caliginoso pseudoconcepto.

Si el Unamuno más conocido parece obsesionado por el sentimiento trágico (la nada, el quijotismo y la resurrección), este otro, más temprano, está como absorto en esos monstruos ingenuos del Romanticismo que son los pueblos. La intrahistoria, asegura, es el alma inmortal de las comunidades: se encuentra bajo la historia oficial; Unamuno la señala tras esa secuencia de constituciones, coronaciones, concilios, revoluciones, elecciones y batallas. Los protagonistas de la intrahistoria no son famosos, sino «los silenciosos, la sal de la tierra, los que no gritan en la historia». Según aventura Unamuno, esta ánima colectiva es a lo inconsciente lo que la historia a lo consciente.

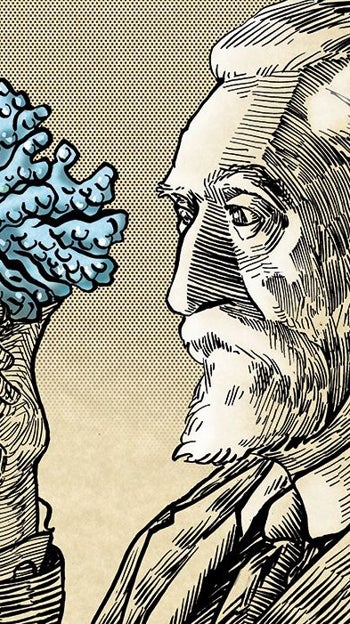

A las contraposiciones y analogías, Unamuno agrega una metáfora: la madrépora. Asevera en una carta pública a Ganivet: «Hay en los abismos del océano inmensas vegetaciones de minúsculas madréporas […]. Sobre estas vegetaciones se asientan islas que surgen del mar. Así en la vida de los pueblos...».

Esta idea nebulosa traspasa la literatura del autor durante unos cuantos años. Los estudios unamunianos sobre el folclor (expresión, en usos y estilos, del pueblo «eterno»), sobre el carlismo (pueblo en reacción, cual neurosis colectiva en la que lo inconsciente asalta durante la vigilia), las consideraciones agrícolas en los escritos socialistas (pueblo que eterniza lentamente los progresos –desde la conversión al cristianismo hasta el empleo de nuevas maquinarias) refieren directamente ese Volk vasco o castellano. Pueblo anónimo... ¡Eterno! Los historiógrafos antiesencialistas juzgan que este atributo es intolerable. Los banderilleros del rigor, ebrios de puntualidad, no encuentran sitio para pinchar sus datas sobre estas eternidades. Tampoco nuestros proesencialistas nacionalistas lo podrían encontrar operativo: ¿qué iba a hacer Esteban con un Volk inconsciente y misticoide?

—¿Te refieres, Álvaro, al uso que se le ha dado a la voz «intrahistoria» en el periodismo actual? –pregunta mi interlocutor mientras advierto que su anorak es de un azul que podría calificarse de azul-Bilbao.

En efecto, el periodismo actual sí le ha dado uso. Suele hablar de la intrahistoria a propósito de algunos acontecimientos públicos. Por ejemplo, la recepción que orquestó Trump para Zelenski en la Casa Blanca tuvo una intrahistoria. ¿Cuál? Una serie de manejos secretos de los protagonistas. ¡La 'petite histoire' a desvelar por el periodista!

A veces, acontece en la historia de los vocabularios que grandes nociones fantasmales, majestuosas, egregias, se civilizan. Para Platón el «cosmos» era un vasto animal; para su más higiénico discípulo Aristóteles pasa a constituir un mero orden universal, similar al de un macroejército. Para Carlyle, los «genios» (Shakespeare, etc.) son figuras de fantasía, emanaciones de un gran espíritu que corre por las centurias; pero para su émulo Emerson, esos mismos visionarios se tornan hombres representativos. Otros hallazgos de las letras han conocido parejas reformas de significado. Éstas amenguan, aclaran, higienizan. Convierten la gran sinfonía confusa en un concepto más camerístico, más eficaz, más soso. ¿No podemos agregar la intrahistoria a esta lista de genealogías?

Pero la original noción nublada de intrahistoria no se agota en lo ya dicho. Junto al pueblo naturalísimo, Unamuno concibe además tres figuras ciudadanas: el genio literario, el niño y el regenerador. Los híperresignados aldeanos, que le fascinaron desde la infancia y mocedad, presentan una idealización, sí, pero sólo a medias. Esos buenos salvajes son hombres-árbol o mujeres-vaca. Estos boronos están como fisiológicamente determinados por su paisaje. Ahora bien, las últimas figuras no anónimas (repito: el escritor, el infante y el reformador mesiánico) sí pueden liberarse de la coacción de lo telúrico. Pueden contemplar y crear: deben mantener el contacto con lo popular.

En los escritos unamunianos sobre el madrepórico Fray Luis de León (opuesto al castizo Calderón- conectado éste con el pueblo sólo por sus vicios); así como en sus páginas sobre la «etnología» de la infancia; o en los artículos en clave regeneracionista frente al «marasmo» español, tenemos un elenco de figuras de la ciudad. Son tres floraciones del ánima intrahistórica en lo alto de la madrépora. Conectan las voces del pueblo con la historia oficial. El literato y el regenerador encarnan al genio mesiánico romántico que enchufa naturaleza, pueblo e individuo.

—El periodismo ha aplicado este término a los manejos de gentes que no andan conectadas con sus pueblos –observó Vidal-Folch, ya más cerca del bar.

La intrahistoria hoy en uso es un pedazo, un filete, extraído del corpachón de un ejemplar de la megafauna del tardorromanticismo. Le han sacado el jugo esencialista. Sabemos bien que el moderno espíritu del rigor, histórico y periodístico, no está para farfollas decimonónicas. Pero quizá el filete secularizado haya ganado otro sabor. No lo sé. Su sentido final (como el de «fistro», de Chiquito de la Calzada) está por determinar.

En el lugar de llegada, nos cruzamos con Jon Juaristi. Le hago a éste un gesto cómplice y amical, ¿no es acaso mi unamunólogo de cabecera? (Hace poco fui con Jonchu a hablar sobre estas bilbainadas en la Fundación Tatiana). Ya en el bar de la Latina, se cierra la puerta a nuestras espaldas. Hemos llegado justos, justísimos, para ver la presentación del nuevo número de Letras Libres. Quitándose la legendaria electro-prenda lapislázuli, Ignacio considera, en bajo:

—Chico, no sé si es porque ha dejado de llover al fin o porque la escritura de mi libro marcha o qué… pero me siento bastante madrepórico, últimamente.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete