Grandes falsificaciones del Medievo que contaron otra Historia de España

El pergamino falso descubierto recientemente en el Archivo de la Nobleza se suma a una larga lista de documentos inventados o retocados en la Edad Media

En los últimos años de su vida y enfermo de tuberculosis, a Sancho IV de Castilla le quitaba el sueño un problema que arrastraba desde que en 1281 contrajo matrimonio con María de Molina. Impulsivo, el rey castellano no había contado con la ... dispensa papal que necesitaba por afinidad de parentesco y sin un diploma pontificio que legalizase canónicamente su matrimonio, sus hijos no podían ser herederos legales del reino. Era un asunto de crucial importancia que había tratado de solucionar en repetidas ocasiones. En 1292, intuyendo que su muerte estaba próxima y en vista de que todas sus gestiones habían fracasado, el monarca dio un paso insólito encargó una falsificación de la dispensa papal a un fraile «apóstata y prófugo» de la Orden de Predicadores.

Así lo cuenta el profesor de la Universidad de León Santiago Domínguez en su artículo 'Una bula de Nicolás IV falsificada por el rey Sancho IV de Castilla', donde también explica que el engaño apenas duró en el tiempo. El Papa Bonifacio VIII denunció los hechos en 1297, dos años después de la muerte del monarca, pero ni las crónicas de la época ni la documentación castellana recogieron la trama, de la que sí quedó constancia en los archivos vaticanos.

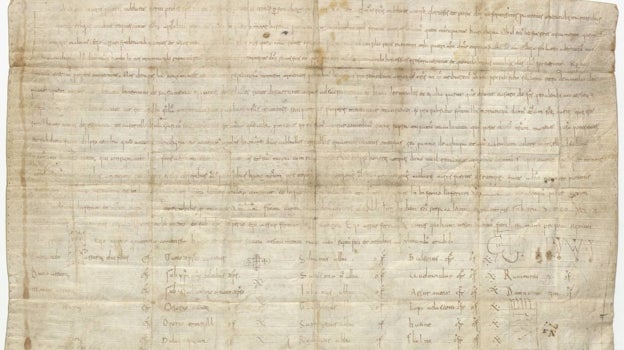

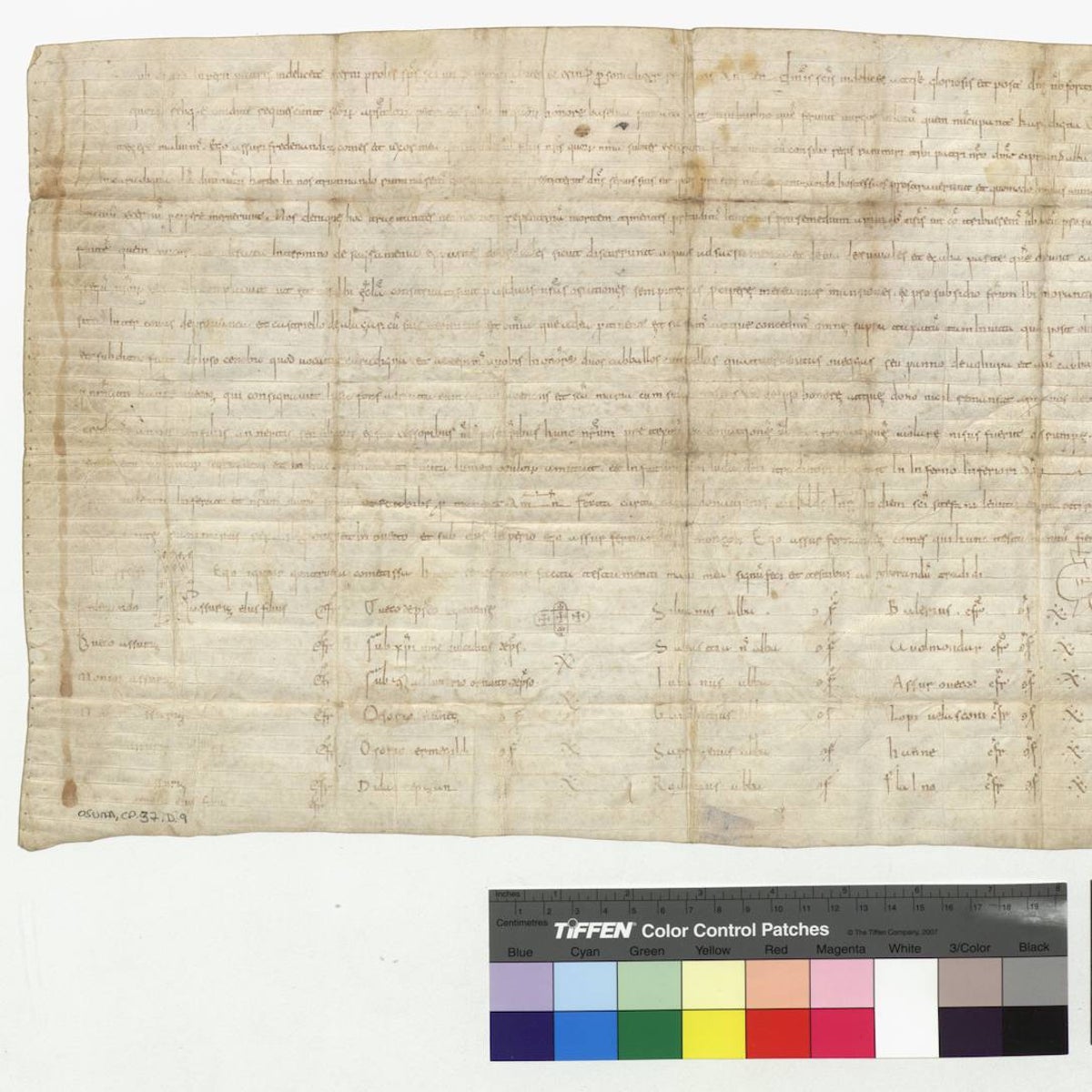

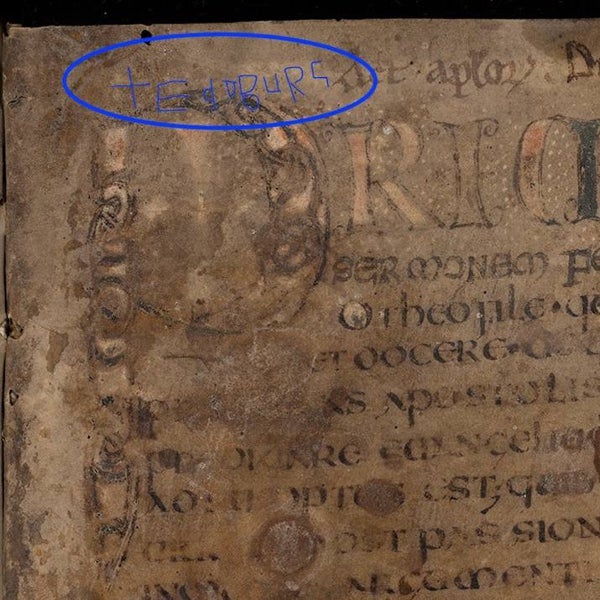

De la última falsificación medieval destapada no existía ninguna referencia. Es más, había pasado por auténtica durante siglos y se tenía por el documento más antiguo del Archivo Histórico de la Nobleza. Una investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad de Burgos dada a conocer esta semana descubrió que esa donación del conde Asur Fernández y su esposa Gontroda al monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña había sido confeccionado dos siglos después, con un estratégico añadido. Los monjes se hallaban inmersos en 1175 en un juicio con los concejos de Peñafiel y Castrillo de Duero por la iglesia de Santa María de las Cuevas de Provanco, en Segovia, y 'retocaron' el documento original para presentarlo como prueba de sus derechos, incluyendo la propiedad de este templo hoy desaparecido.

Su artimaña funcionó, como tantas otras en la Edad Media. «El número de falsificaciones medievales es muy elevado y están vinculadas sobre todo a centros monásticos, tanto en la corona castellano-leonesa como aragonesa», señala Alberto Montaner, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza. Julio Escalona, investigador del Instituto de Historia del CSIC que ha sacado a la luz el último documento falso de Cardeña y lleva más de 20 años estudiando ese tipo de escritos, matiza que si bien hay multitud de ejemplos, «en todo el periodo medieval, la mayor parte de la documentación es auténtica porque se conserva un gran número de escritos menores a partir del siglo XIII. Los falsos no llegarán al 5%, pero ocurre que algunas falsificaciones son cualitativamente relevantes y tuvieron un grandísimo eco en los siglos posteriores».

Reescribir el pasado

Escalona destaca, por ejemplo, el diploma fundacional del monasterio de San Pedro de Arlanza, uno de los más importantes de la Castilla medieval. «Es un falso -dice- pero su fin primordial no fue crematístico sino ideológico: asociar al monasterio la figura del conde Fernán González«. La abadía borró al auténtico fundador, el conde Gonzalo Téllez de Lantarón, tío político de Fernán González, para colocar en su lugar a la figura mitificada del conde al que se consideró padre de la Castilla independiente. «Ese documento falso tiene tal potencia, se hacen tal cantidad de copias, se pasa por pleitos y se difunde de tal modo, que destruye la memoria anterior», recuerda el investigador.

«Lo hacen tan bien que es lo que queda», secunda Igor Santos Salazar, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Trento, que resalta que los monjes de Arlanza no destruyeron el diploma verdadero de Gonzalo Téllez, aunque colocaron el falso abriendo el cartulario, dándole más importancia.

Lamentablemente los investigadores no pueden consultar en los archivos que debieron de tener las élites, como el propio Fernán González, para contrastar la memoria filtrada por las instituciones religiosas. «Es una pena que estos archivos de los laicos se hayan perdido porque nos empobrece nuestra visión. Las entidades monásticas son las únicas que conservan esta documentación y solo nos han llegado pequeñas pistas de un mundo muy, muy complejo», dice este medievalista. El cartulario también acabó por perderse en la Guerra Civil, pero se conserva una imagen del mismo en un manual de diplomática del siglo XVIII que realizaron los benedictinos. El director del proyecto era un monje de Arlanza, que no dudaba de que era un documento intachable, y lo puso como ejemplo.

-U52803780767qKk-624x350@abc.jpg)

Arlanza no fue el único monasterio en reescribir su pasado. También San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos entraron en la carrera por apropiarse de la figura de Fernán González y otros, como Cardeña, hicieron lo mismo con el Cid. «En la Edad Media el peso de la genealogía es muy grande. Piensan mucho en cuáles son sus orígenes, en cómo prestigiar su pedigrí y es muy típico que los monasterios inventen leyendas en toda la Europa Medieval», explica el historiador del CSIC. Crear el documento falso que contaba esa historia era solo un paso más en esa campaña de propaganda que debió tener gran fuerza en la difusión oral.

Este empeño por contar con prestigiosos orígenes alcanzaba a todo el mundo en el Medievo. «Para los reyes del periodo plenomedieval era una auténtica obsesión ver de qué manera podían entroncar con los reyes visigodos», relata Escalona. Así, se entretejieron genealogías que cruzaron a los distintos reyes de la Península y que fueron incorporando también a personajes destacados no regios, como el Cid. «Acaban todos enredados unos con otros y todos descendían de los reyes visigodos en genealogías en buena parte absolutamente inventadas», añade. La Crónica Najerense «es el ejemplo perfecto», a juicio del investigador, de cómo un cronista medieval conecta genealogías y personajes prestigiosos del pasado para influir en las alianzas políticas de su presente. «Lanzar claves genealógicas en el siglo XII no es un ejercicio de erudición histórica sino de propaganda política», subraya.

En otros casos, detrás de las falsificaciones subyacían intereses puramente materiales. Se buscaba defender en litigios unos derechos que no estaban documentados, bien porque no se tenían o porque se ejercían sin respaldo documental porque las donaciones no se recogieron por escrito o porque los pergaminos se habían perdido. «Cuando surgían problemas por una propiedad o por los límites de la misma no tenían ningún empacho en inventarse el documento», comenta Montaner. Y en este tipo de pleitos -«casi un género judicial por sí mismo», según Escalona-, no solo falsificaban los monasterios. El investigador del CSIC recuerda un pleito entre Silos y el concejo en el que las dos partes se acusaron de falsificar documentos «y las dos tenían razón».

Dos falsos relacionados con el Cid

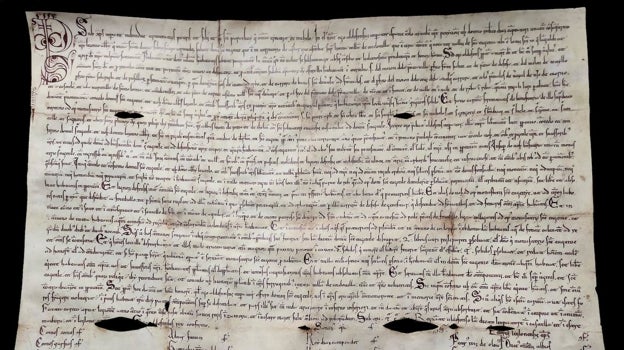

Uno de los dos documentos falsos relacionados con la figura del Cid está precisamente vinculado a un pleito entre los monasterios de Santa María de Aguilar de Campoo y San Salvador de Oña por la posesión del monasterio de Santa Eugenia de Cordovilla. La abadía palentina presentó un escrito para defender sus derechos en el que tanto el personaje que realizaba la donación a instancias del Campeador, como los garantes del cumplimiento remiten a personajes literarios de los poemas cidianos como el Cantar del Mío Cid. «Es un caso muy interesante que revela hasta qué punto la gente daba fe a los poemas épicos del Cid», señala Montaner.

Se desconoce si fueron estos nombres u otros anacronismos del documento los que delataron al falsificador, pero el escrito fue declarado falso. No ocurrió así con otra falsificación vinculada al Cid, un documento privado por el que Alfonso VI eximía de impuestos a la villa de Vivar en 1075, en reconocimiento a la figura del Campeador. «No sabemos si es totalmente falso o un documento 'contrahecho', es decir, manipulado en parte», comenta este experto en el Cid, pero sí que fue elaborado probablemente en el siglo XIII, tras la difusión del poema del Mío Cid, porque esa identificación destacada entre el Cid y Vivar «revela un conocimiento del Cantar», según Montaner. En la vida real, el Campeador «no tuvo ni la propiedad ni el señorío de la villa», recuerda, tan solo una serie de posesiones en el lugar.

Los Votos de Santiago y San Millán

La disputa entre monasterios o entre diócesis también impulsó famosas falsificaciones. Quizá la más conocida de todas sea el Voto de Santiago, que reportaron cuantiosos beneficios a la catedral compostelana. Su origen reside en la falsificación en el siglo XII de un privilegio de Ramiro I de 834 que establecía el pago de un censo a las instituciones jacobeas en agradecimiento al apóstol por su intervención milagrosa en la batalla de Clavijo. Ofelia Rey, de la Universidad de Santiago, señala en un artículo compartido en internet que «esa falsificación sirvió a los beneficiarios del Voto para exigirlo hasta 1834, no porque no se hubiera demostrado su falsedad -cosa que se hizo a finales del XVI-, sino porque ulteriores y auténticas donaciones reales, como la de los Reyes Católicos en 1492, y numerosas sentencias judiciales dieron por bueno su contenido».

Sin desmerecer el elemento crematístico del Voto de Santiago, en su trasfondo «late la idea de que Santiago es la sede arzobispal por excelencia de la Península Ibérica«, afirma Escalona, mientras explica que en el momento en que se inventa la falsificación el arzobispado de Toledo y el de Santiago se disputaban la máxima autoridad sobre la Iglesia hispánica.

El éxito del Voto de Santiago inspiró al cenobio riojano de San Millán en su particular lucha de poder con Arlanza. En los Votos de San Millán, otra de las más famosas falsificaciones medievales, es Fernán González quien establece un censo pagadero por todas las poblaciones al monasterio en agradecimiento por la ayuda del santo en la batalla de Simancas. «Cuando una de estas estrategias de propaganda y legitimación tiene éxito le salen imitadores que en lugar de desacreditarlas, las intentan canibalizar y usar en su provecho«, comenta Escalona. Y a algunas le nacen otros 'hijos falsos'. Hubo quienes falsificaron siglos después las credenciales de los cobradores del Voto de Santiago para beneficiarse del pago.

Aunque en la mayoría de los casos se desconoce la identidad de los falsificadores, los expertos coinciden en señalar al obispo Pelayo de Oviedo como el más conocido. Este prelado fallecido en 1153 fue el autor de todo un programa de manipulación del pasado para favorecer a la sede asturiana, que incluyó la falsificación de documentos sobre donaciones de los reyes asturianos o la manipulación de textos. El historiador del CSIC sitúa su actividad «en ese comienzo del siglo XII en el que se está reestructurando la red de obispados y se pelean unos con otros por sus posiciones de prestigio y por sus límites».

De entonces es la División de Wamba, una falsificación «absolutamente maravillosa y dificilísima de entender», según refiere Escalona. El documento atribuye al rey visigodo la separación de las sedes episcopales e introduce anacronismos, como una referencia al Camino de Santiago. «Todavía no está claro con qué mimbres se hizo -relata el investigador- ni sabemos quién es su autor. Es un documento misterioso, con varias capas de falsificación y un montón de manuscritos que lo transmiten, que ha hecho correr ríos de tinta».

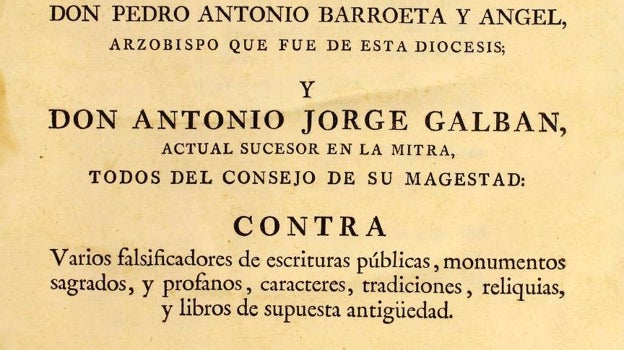

Aunque a juicio del historiador del CSIC, «la falsificación más impactante de la Historia de España quizá sean los Plomos del Sacromonte», que se 'descubrieron' en Granada ya en fecha posterior a la Edad Media, en el siglo XVI. Tanto estos famosos libros que hermanaban el cristianismo y el Islam como las demás falsificaciones históricas tienen su utilidad para los investigadores, aunque tengan que ser tratados con cautela crítica. «Los falsos son fundamentales para entender el momento en el que se crean y cómo se consideraba el pasado cuando se hicieron», asegura Santos Salazar.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete