El retrato del conde-duque de Olivares que John Elliott donó al Prado sale de su caja

La pinacoteca recibe el lienzo donado en vida por el historiador, un cuadro con el que 'conversaba' en su domicilio de Oxford, según contaba

El conde-duque de Olivares: la desolación de la quimera

Pocas veces en la vida uno alcanza la dicha de sentirse especial, en el sentido de hallarse en un entorno único o, quizás, lograr algo soñado. Aunque a comienzos de los años noventa el profesor John H. Elliott contaba con un despacho en la ... facultad de Historia Moderna de la Universidad de Oxford –una suerte de isla hispanista en un entorno académico complicado–, su personalidad generosa y deslumbrante salía a relucir cuando uno tenía la fortuna de ser invitado a su casa. No lejos del centro de la ciudad, sí lo suficientemente lejos para estar alejada de sus bullicios de turistas desparramados y curiosos en demasía, producía la impresión de un museo particular. Obras de arte salpicaban las paredes y, dentro del respeto debido a quien poseía el título de catedrático regio de la Universidad, uno se atrevía a preguntarle, por ejemplo, por un maravilloso dibujo de Miró que colgaba en una pared, con atrevimiento, ya que según informaba él mismo a los visitantes nada más entrar, la casa de piedra procedía del XVII.

Además del despacho lleno de libros –«ya no me caben más», ironizaba siempre–, se distinguía al fondo un paisaje de jardín inglés, cuidado hasta el extremo por su esposa, Oonah, y por él mismo, en los ratos que le dejaban libres conferencias, seminarios y viajes. A partir de 1996, cuando adquirió en Inglaterra este precioso 'Retrato del conde duque de Olivares' de medio cuerpo, se convirtió en la estrella de las visitas. Cuando te mostraba «el cuadro de Don Gaspar», que es como solía llamarle, notabas en él una emoción desbordante –y contagiosa–. Habían pasado tanto tiempo en conversación, que poseerlo ahora en una pintura de estirpe velazqueña facilitaba su trabajo como historiador.

No hay más que repasar la deslumbrante historiografía de Elliott para entender que, en realidad, antes de adquirir esta obra de arte que tanto le ilusionó, ya lo sabía todo de él. Mucho antes, en 1986, publicó su magistral 'El conde-duque de Olivares. El político en una era de decadencia', y tres años después la fascinante biografía paralela 'Richelieu y Olivares'. En esta última lo describe como «bajo, de cuerpo contundente, robusto y tendente a la obesidad». Olivares, en ocasiones de una energía explosiva, en otras depresivo y melancólico, correspondió en el curso de su carrera política con un monarca, Felipe IV, nada dado por su desinterés y pereza a hacer honor al designio de la providencia que lo había elegido para «gobernar el planeta».

«Un reformista templado»

La decadencia, nada patente ni inevitable para la España del siglo XVII, como nos enseñó Elliott, constituyó el centro de las reflexiones políticas de Olivares, a quien hoy llamaríamos quizás «un reformista templado». En el capítulo cuarto de 'Haciendo historia', lo más cercano a unas memorias intelectuales y personales, que publicó en 2012, apuntó la importancia de las «percepciones de decadencia». Sin duda el hallazgo de España que realizó en 1950, con su primera visita al Museo del Prado, favoreció un reconocible paralelismo vital entre el final del Imperio británico que aparecía en vivo ante sus ojos y la historia, saturada de tópicos y necesitada de una reevaluación, del imperio hispano de los Austrias, que empezó a estudiar por entonces con tanta determinación que le dedicó el resto de su vida.

Su cariño por España y su agradecimiento a los españoles fueron tan constantes como su curiosidad intelectual y laboriosidad. En 2015, tras haber sido nombrado patrono del honor del Museo del Prado, decidió donarle el 'Retrato del conde-duque' y mantenerlo, mientras viviera, en usufructo. Resulta conmovedor que dejara lo más valioso que logró en vida a nuestra primera institución cultural. Es posible que uno de los atributos exigibles en un historiador que aspire a convertirse en un clásico del oficio resida en ser capaz de manifestar opiniones extremas ante un auditorio sin que este perciba de modo inmediato la repercusión de lo que acaba de escuchar..

En el mundanal silencio de los días y meses siguientes a la intervención de un clásico, las certidumbres de los oyentes resultan inevitablemente puestas en cuestión, y aparece con incómoda nitidez la capacidad de elegir que, según nos enseñó Elliott, constituye el verdadero trasfondo de lo humano, su auténtica razón de existir. Hay, en fin, otra peculiaridad de los clásicos que se suele obviar porque escribimos sobre ellos cuando ya existe un consenso de pública alabanza sobre el que podemos asentar nuestras opiniones, desmedidas o no, sin temor a equivocarnos. Me refiero a la temeridad. No hay historiador clásico que no haya tenido el valor de expresar juicios incómodos para sus contemporáneos, que no haya asumido una aventura radical de búsqueda de la libertad personal. Cuando contemplemos 'su' retrato del conde-duque en el Prado lo recordaremos y pensaremos con dicha que, por un instante, vuelve a estar entre nosotros.

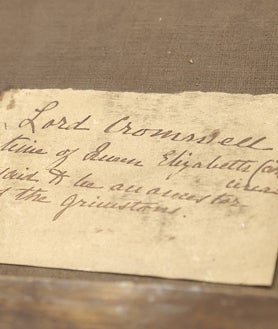

Mientras tanto, el momento privilegiado y congelado ya en el tiempo será para mí el de una mañana reciente en las magníficas instalaciones del Museo del Prado, en la cual pude asistir, acompañado de su personal extraordinario, a la ejecución de su voluntad testamentaria. Una caja de madera con la pintura, depositada ante nosotros, concluía una cadena de custodia que cumplió lo que el decidió, la donación al Prado del 'Retrato del conde-duque'. Entre asombrados y extasiados, vimos aparecer la imagen de Olivares, orondo e interrogador, como siempre altivo, tal y como estaba en Oxford.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete